中国、唐代の 禅のお坊さん 雲巌と道吾に

こんなやりとりがあります。

雲巌が茶をいれている。

そこに きょうだい弟子の道吾が話しかける。

「何をやっておるのだ?」 作什摩 ?

「茶を煎ている。」 煎茶。

「誰のために?」 与阿誰喫 ?

「お一人 ご所望の人があってな。」 有一人要。

「では なぜ そやつ に自分でいれさせぬ。」 何不教伊自煎 ?

「おりよく わし がおったものでな。」 幸有某甲在。

同僚同士の、一見、何でもない給湯室の会話。

「お一人 、ご所望の人」というこの 一人 は、自分で茶を沸かすわけにいはいかない。

そして 一人 は 茶を欲しがることもしない。

幸有某甲在。 (おりよく わし がおってな)

という

わし=某甲(それがし) が ここにあるので

茶を欲しているということになり

その手を通して 茶を沸かすことができる

一人 は 某甲 と同じ次元世界にいるのではない。

某甲は 瓶に水をいれて 火をつけて沸かし 茶葉を投入する、ことのできる世界にいる。

お茶がほしいと思えることを知覚する世界にいる。

お茶をのみたいという はたらき、お茶を沸かすという はたらき は 、某甲のいる現実態の世界で用をなす。のみたさも、沸かすという行為も 某甲を通過したときに「具体」になる。

一人 は自分だけでは沸かすことをしない。できないと言ってもいい。

某甲 こそ 自分だけでは 「要」も「煎」もない。

だからといって 一人 が 某甲 を支配しているわけではない。

某甲が一人の存在を意識しているときには 一人は消えてしまう

しかしそうさせようとしたのは 一人だ

一人は某甲だが 某甲は一人ではない

雲巌が自分で給湯室にむかい 自分のために茶をいれてのむ、ただそれだけのこと。なのだが。

【なぜ そやつ にいれさせぬ?】 雲巌と道吾は 石頭系と呼ばれる禅者です。 ありのままの自己.. 服着て飯喰って糞をして寝るというそのものが本来性のあらわれなんだ、という馬祖系の禅に「たとえ自堕落でも悟りの姿なのか」と懐疑を示し、ありのままの自己とは別次元の本来性の自己を追求していったのが石頭系の禅です。 その別次元の本来性の自己を 石頭系の禅者たちは「渠」「他」「伊」(すべて“カレ”と読む) と三人称代名詞であらわしたり、「主人公」「一人」と呼ぶようになります。 何不教伊自煎 ? (ではなぜそやつにいれさせぬ?)と尋ねる道吾も お一人 の意を察して「そやつ=伊」にいれさせぬ ? と 対応しています。

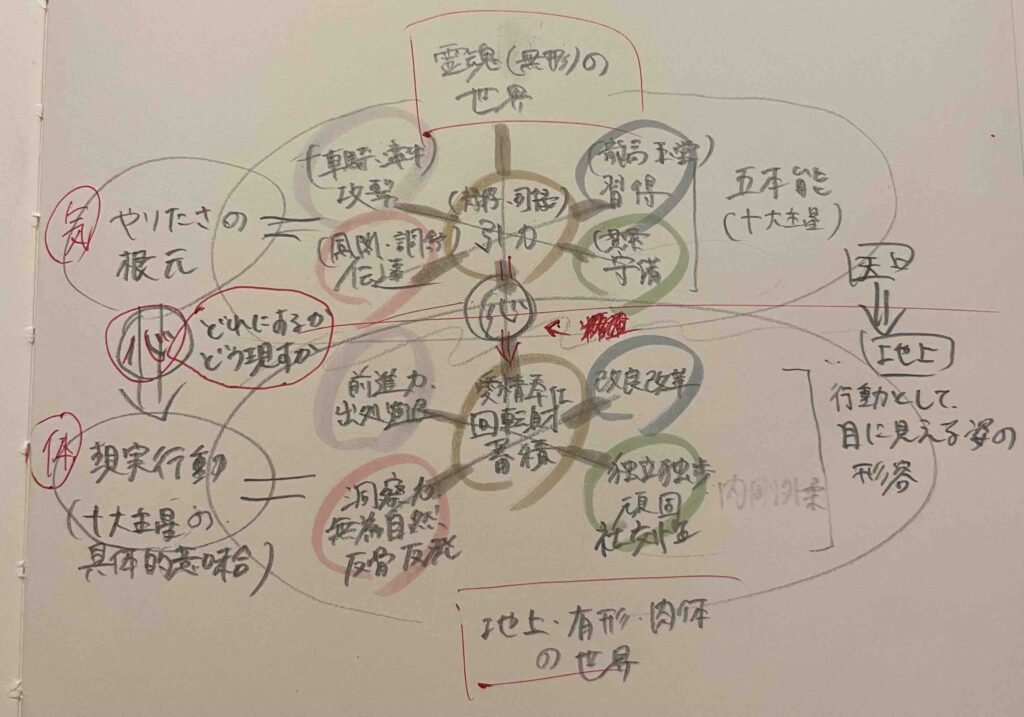

この禅問答を 前回のブログ記事 算命学の気心体の話 に透かしてみると

一人 → 気 (やりたさの根元)

某甲 → 体 (現実行動)

と解釈できるかな、と思っていたんです。

けれど こうやって文章化しているうちに 一人(本来性の自己) は

気「やりたさの根元」を含め、あるいは、もう一層上の次元のところにあるのかしら と感じています。

自分あるいは自分のまわりの事象にとっての、「一人」に出会う瞬間を 算命学、高尾義政先生の言葉をおかりすると「透念気」というのだと思います。

本来、この世は もともと、このような「観念図」にはありません。

算命学は 知性と分別でもって、利用するためにバシバシ分類、図式化、符号化、していきます。

そのようになってしまうことこそ、人間の特性であります。